Esa noche tampoco logró su cometido. Como otras veces, su fracaso obligaba a que el ciclo terminara con su abrupta desaparición y no con el fin que aÑoraba. Como tantas veces, el intento había durado exactamente cuarenta lunas llenas y sus mejillas araÑaban lágrimas de fuego.

Desde niÑo supo de su pequeÑa diferencia con los N ormales. Y que su voz y su forma eran totalmente distintas. Su atributo era evidente –para algunos un tilde, para otros un sombrero–: Ñ era un niÑo diferente. Su singularidad era su esencia. Ni al dormir ni al fornicar ni al bailar podía quitarse su estigma, no era N nunca. Aun más: ya muerto, Ñ sería diferente, lo sabía desde pequeÑo.

Durante su adolescencia lo consolaron las similitudes con las i y las j. A fin de cuentas se parecían, llevaban algo encima; al menos en minúsculas, había algo en común: una suerte de aureola. En ese entonces, hasta los efímeros acentos lo hacían suspirar, por suponerlos expresión perfecta de su diferencia superior. Se sentía parte de una comunidad. Pero el consuelo le duró poco. En una cena en casa de su tía P, una luna antes de cumplir dieciséis aÑos, conoció a un extraÑo sujeto que, desde el saludo, le causó gran impacto.

En un momento que nunca olvidará, mientras esperaba su turno para entrar al sanitario unisex, el extraÑo se formó detrás de él, le preguntó simplemente si esa era la fila para el baÑo, pero la forma en que pronunció la Ñ le volteó el mundo, su cabeza giró por aÑos y al regresar dijo: “Sí, esta es la fila”. Entró al cuarto, recuerda que en el espejo vio la misma extraÑa olita sobre él, aunque un poco más brillante. Al salir, la mano extraÑa lo tomó del antebrazo con fuerza, y escuchó al oído: “Somos pocos, ellas no cambian su esencia por su aureola”.

De esa extraÑa noche recuerda que, después de salir del baño, regresó a casa caminando; los veinticinco obscuros kilómetros del trayecto no fueron tiempo para él, ni esa noche, ni la de hoy. Lo que sí fue un parteaguas en su vida fue la certeza con que descubrió al desvestirse, antes de dormir, que era muy diferente, uno de los pocos Ñ del universo. Los i y los j no cambian su esencia por su aureola. En efecto, su diferencia no era un adorno, no era N ormal, era un Ñ. Desde entonces ningún acento lo hizo suspirar.

Rápida llegó su madurez. Su única consigna fue no formar, solo por su tilde, parte de agrupaciones de Ñes. Se inició en varias de ellas, pero sus cuestionamientos siempre fueron respondidos, en última instancia, con la ÑoÑa respuesta: “Ve lo que hay encima de tu testa”. “¡Carajo!, esa es mi pregunta no la respuesta” –se repetía Ñ mientras abandonaba templos y recintos de las sectas de Ñes jurando nunca volver, juramento que siempre cumplió.

Una noche decidió que ese sería su último fracaso. Por siete ciclos de cuarenta lunas llenas, había convivido con jotas, con is, con eses y hasta con yes y con haches. Había procurado formar grupos con ellos y ellas; vaya, hasta había formado estrechas relaciones con N ormales. Pero siempre ocurría lo mismo, las drogas que compartía con los grupos o los ideales que generaba o los amores que inventaba terminaban siempre con la horrible conclusión de que solo una Ñ tenía tilde.

Esa noche final del ciclo siete, respiró por la nariz los mismos polvos que sus amigos, bebió los mismos líquidos, pero al final de la reunión, cuando trataba de demostrar que cualquiera podía tener una tilde sobre su testa, todos partieron, casi huyeron. Lo mismo que las seis noches finales de ciclos anteriores, lloró su soledad. Ciertamente, todos los grupos que formó se congregaban con cualquier pretexto de unión por su sueÑo de igualdad pero, a la hora de la verdad, solo había una Ñ, era solo él, su tilde, la causa de la unión, nadie quería portar la corona, querían admirarla.

Luego de que partió el señor X, su último acatarrado amigo, decidió esperar el día de un mundo niÑo, el de su sueÑo, en absoluta soledad. Terco en su ideal de no explicar su singularidad por su tilde, a diferencia de otras Ñes, no lo manipuló para que los demás lo veneraran –ni famoso empresario ni artista ni líder–, se negó a usar esas maÑas. No quería ser distinto por la corona que lleva desde el nacimiento. Pensaba que todos podían tener una tilde de Ñ y ser Ñes.

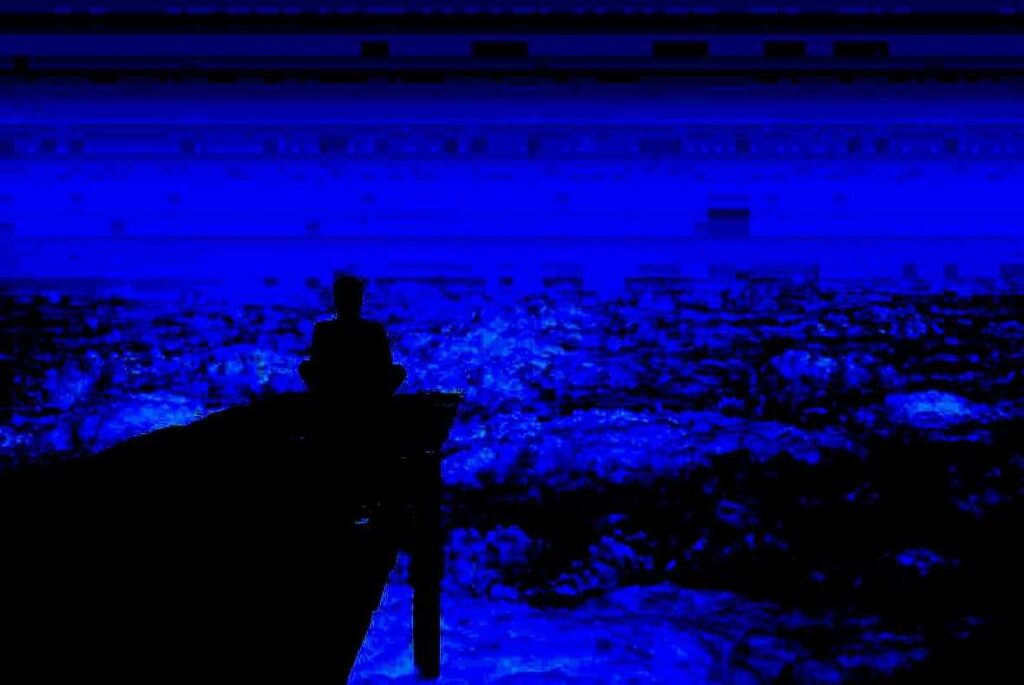

Esa noche, entre dolorosas cavilaciones, eligió terminar su lucha, sería una letra solitaria, un ermitaño. “De todos o de nadie”, se dijo. Lo decidió no por pensar que estaba equivocado, sino porque aún faltaba tiempo para que todos fueran hermanos, personas en armonía, letras que siempre cantaran, como cuando eran niÑos y niÑas.

Amaneció en la falda de una montaÑa, la escaló hasta sentir que no había una sola letra excepto él, nadie, ninguna persona, era Ñ en total soledad, esa altura fue su tumba.

Unos segundos antes de morir, mientras desaparecía su seÑo triste, ya con canas en el tilde, expresó una sonrisa única por no ser de su boca: arriba de su testa sintió cómo la olita se convertía en una u, una sonrisa de su aureola. Entendió entonces que también a su tilde lo habrían de comer los gusanos, que al igual que todo su cuerpo, su corona se diluiría en el todo, en el mundo de las Nes. Finalmente, su diferencia con los N ormales no era grande, era una simpática N con sombrero, una Ñ nada más. Como todos, murió, pero con la máxima alegría: la que alcanza cualquier Ñ que no usa su tilde como anuncio, como pretexto de un templo que lo honre o como excusa para aparecer en diccionarios y enciclopedias.

Ñ murió con la mayor armonía posible en el mundo de los N ormales, conociendo el secreto excelso: Dios no es una letra. Dios no es una Ñ, pero su tilde es infinito.